「PVは増えたのに受注ゼロ」を解決|BtoBコンテンツマーケの効果測定で見るべき3つの指標

「コンテンツは作ったけれど、本当に売上につながっているの?」「毎月PVやダウンロード(DL)数は増えているけれど、経営層に投資対効果をどう説明すればいいかわからない…」

中堅・中小企業のBtoBマーケティング担当者の多くが、このようにコンテンツ施策の「効果測定」に関する課題に直面しています。PVやDL数は「施策を実行した」ことの証明にはなっても、それが事業の成長や売上貢献にどう繋がっているかを説明するのは容易ではありません。

特に、複雑な意思決定プロセスを持つBtoBビジネスでは、コンテンツが売上に貢献するまでの道のり(カスタマージャーニー)が長く、単純なCV数(コンバージョン数)だけでは評価できないことがほとんどです。

この状況を放置すると、場当たり的なコンテンツ制作が続き、リソースだけが消耗し、結果としてマーケティング活動が社内で「コスト」と見なされ、次に向けた予算獲得が難しくなってしまいます。

この記事では、既にマーケティングに取り組んでいるものの成果に満足できていないBtoBマーケティング担当者向けに、売上貢献に直結するKPIを設定し、その成果を既存のMA/SFAツールを活用して測定する具体的な手順を、2,000社以上の支援実績を持つferretソリューションのノウハウに基づき解説します。

目次[非表示]

この記事の要点

KPI設定の失敗パターン: PVやDL数を追う「実行指標のKPI化」が売上貢献に繋がらない理由を理解できます。

事業貢献KPIの定義: MQL(マーケティング・クオリファイド・リード)の質、商談化率、LTV(ライフ・タイム・バリュー)など、BtoB特有の売上直結指標を設定できます。

初期戦略の重要性: コンテンツ施策の成否は「初期戦略設計」の完成度が鍵であることを認識し、戦略設計に基づいたKPI設定の優先順位を明確にできます。

あわせて読みたい:[保存版] BtoBのリード獲得につながるコンテンツマーケティングの戦略設計から実行まで

成果が出ないBtoBコンテンツマーケティングの効果測定に潜む3つの失敗

多くのBtoB企業が、コンテンツマーケティングの効果測定において、意図せず本質的ではない指標を追いかけてしまうという共通の失敗に陥っています。この失敗を回避することが、売上貢献に繋がる第一歩です。

「実行指標」のKPI化による測定の目的化

BtoBマーケティングの現場では、ページビュー(PV)数や資料ダウンロード数といった「実行指標」を、そのままKPI(重要業績評価指標)として設定してしまうケースが多くあります。

実行指標とは、あくまで施策の実行状況を示すものであり、それ自体が事業貢献に直結するわけではありません。例えば、あるブログ記事のPVが10万に達したとしても、その記事がサービスへの問い合わせ(CV)に繋がらなければ、それは「売上に貢献していないコンテンツ」と評価されます。

コンテンツマーケティングの最終目的は、常に事業の売上や利益に貢献することであるべきです。実行指標を追いかけること自体が目的化すると、やがて「リソースの無駄遣い」として社内の評価を失いかねません。

初期戦略の甘さから生じる「計測すべき指標」の欠如

効果測定の失敗の根本原因は、マーケティング活動の初期戦略(ターゲット・強み・Webサイトの設計など)の甘さにあります。

ターゲット解像度が上がりきらないまま顧客起点ではない曖昧な戦略のままコンテンツを制作すると、「どのコンテンツが、どの検討段階の顧客に、どのような影響を与え、商談に繋がったか」という最も重要な問いに答えられなくなってしまいます。

コンテンツ制作には、顧客が「課題の認知」から「具体的な発注先の決定」に至るまでの態度変容を促す役割があります。

この態度変容のプロセス(カスタマージャーニー)が明確でなければ、どのフェーズで「MQL(マーケティング・クオリファイド・リード)」として営業に引き渡すべきか、その判断基準となる指標を定義できません。

ferretソリューションでは、「BtoBマーケティングの土台を作る」以前の「マーケティングの理想を描く」段階でのターゲットや目標設定が、その後の効果測定の成否を決定づけると考えています。

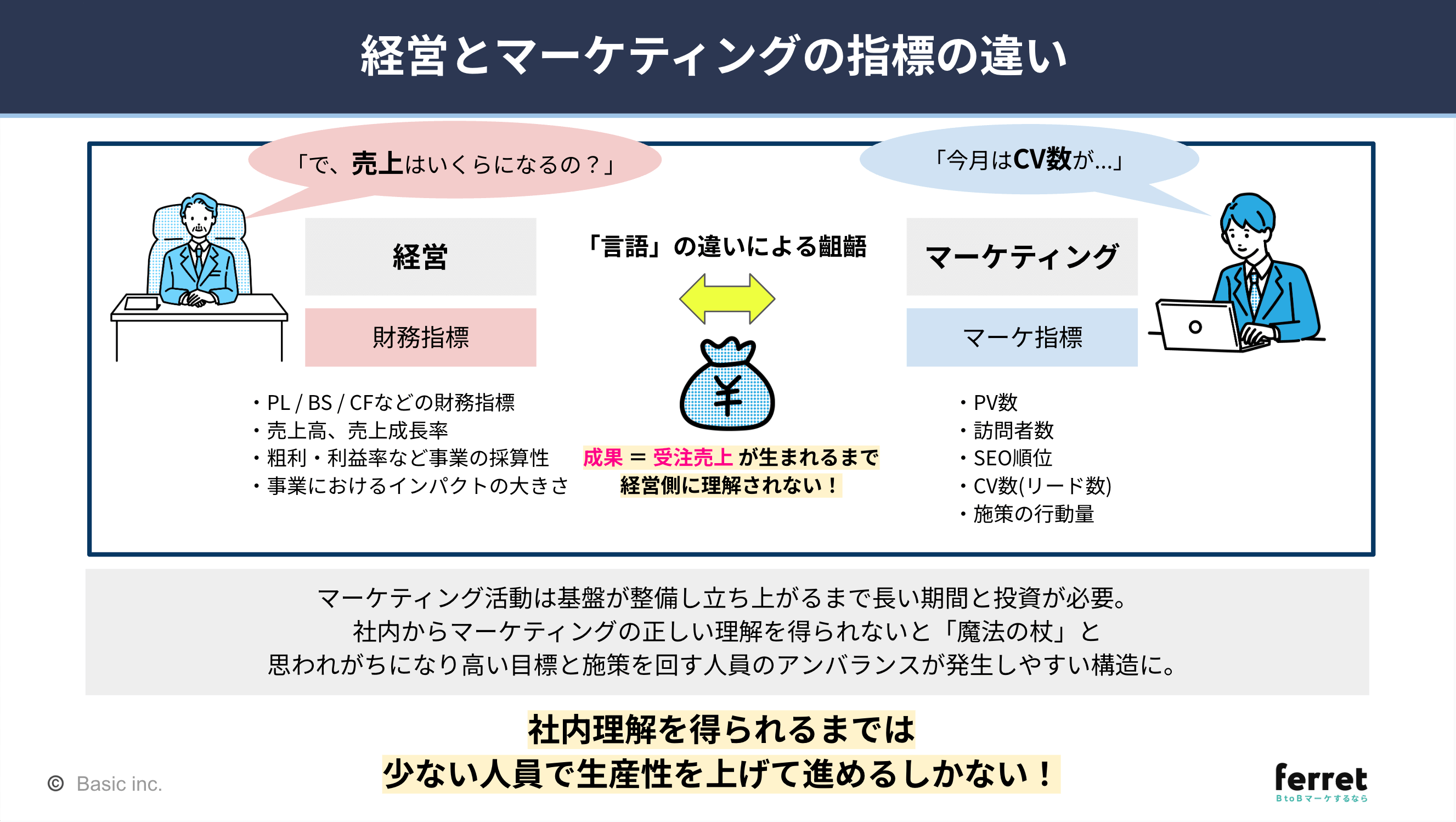

営業部門・経営層との共通言語(KPI)不在による分断

(経営陣は財務指標で判断しているため、マーケ側はPV・CV数などで報告してもそれだけでROI説明としては足りなくなってしまう)

(経営陣は財務指標で判断しているため、マーケ側はPV・CV数などで報告してもそれだけでROI説明としては足りなくなってしまう)

マーケティング部門が「PVが伸びました」と報告しても、営業部門や経営層が知りたいのは「商談化率がどうなったか」「LTV(顧客生涯価値)が向上したか」といった事業成果に直結する指標です。

この「指標のズレ」は、マーケティング部門と営業部門との間で「共通言語(KPI)」が不在であるために生じます。営業部門と連携してMQLやSQL(セールス・クオリファイド・リード)の定義をすり合わせ、マーケティング施策の成果を最終的な売上や利益に繋がる指標で報告できなければ、マーケティング予算の拡大やリソースの増強といった社内合意を得ることは困難です。

ferretソリューション|BtoBマーケ戦略設計サービスはこちら

BtoB事業貢献に直結するKGI/KPI設定のフレームワーク

実行指標の追求という誤った道筋から脱却し、事業貢献に直結する正しいKGI(重要目標達成指標)/KPI(重要業績評価指標)を設定するフレームワークを解説します。

測定を始める前に再確認すべきKGI(事業成長の理想形)

全てのマーケティング活動は、KGI(通常は売上、利益、LTVなど)から逆算して設計されるべきです。

特にBtoBビジネスにおいては、商材単価が高く、長期的な関係が前提となるため、LTVを意識した経営が重要です。

LTVは、マーケティング活動が「コスト」ではなく「投資」であると社内で認識してもらうための最重要指標となります。

LTVを基点としたKGI/KPIの逆算ロジック(例)

KGI(最終目標): 年間売上1億2,000万円

逆算: LTV200万円の場合、年間受注数は60件必要

受注目標(SQL): 月間5件

案件化目標: 受注率25%と仮定し、月間20件必要

商談目標(SQL): 案件化率50%と仮定し、月間40件必要

リード獲得目標(MQL): 商談化率20%と仮定し、月間200件必要

この一連の連鎖を明確にすることで、コンテンツ制作にかけるコスト(CPA)の上限が把握でき、投資の妥当性が示せます。

【ファネル別】コンテンツが追うべき3つのKPI(MQLの質、商談化率、LTV)

コンテンツマーケティングの成果を追うには、BtoBの購買ファネル(漏斗)全体を網羅する3つのKPIを設定します。

MQLの質(リードの成熟度):

定義: 記事やホワイトペーパー(WP)を閲覧したリードが、MQL(マーケティング活動によって商談化の可能性が高いと評価されたリード)の基準をどれだけ満たしているか。

測定: MAツールでのリードスコアリングを活用し、特定の「キラーコンテンツ」(導入事例、料金表DLなど)への接触を基準に点数化します。

商談化率(MQLからSQLへの転換):

定義: コンテンツ経由で獲得したMQLが、営業部門に引き渡された後、実際に商談(SQL)に発展した割合。

測定: SFAツールとMAツールを連携させ、コンテンツ接触履歴を持つリードの商談化率をトラッキングします。この数値が低いコンテンツは「量(DL数)は稼げるが質が低い」と判断できます。

LTV(顧客生涯価値):

定義: あるコンテンツが、受注した顧客のLTV(購買単価、購買頻度、継続期間)にどれだけ貢献したか。

測定: SFA/CRMツールでコンテンツ接触リードの最終的な受注単価や契約継続期間をトラッキングすることで、最も事業貢献度の高いコンテンツを特定できます。

2,000社以上のBtoB企業をご支援してきたferretソリューションでは、マーケティングの成熟度(STEP)に応じて、追うべき指標の優先順位を変えることを推奨しています。

成長ステップ | 状態GOAL(目標) | 最優先で追うべき指標 |

STEP 1 (土台作り) | 顧客起点のサイト構築とPDCAが回せている状態 | サイト訪問数、CV数 |

STEP 2 (獲得最大化) | リード獲得の勝ちパターンが見えている状態 | リード獲得数、CVR(コンバージョン率) 29 |

STEP 3 (育成最大化) | リスト育成からアポ獲得PDCAが回せている状態 | MQL獲得数、商談化率 30 |

STEP 4 (営業連携) | 優先顧客のスコアリングや顧客管理基盤が構築されている状態 | 受注数、LTV、ROI 31 |

特に、施策開始の初期段階(STEP 1〜2)では、まず「離脱を減らし(バケツの穴を塞ぐ)CVを増やす」施策から取り組むことがセオリーです。CVの受け皿となるサービス資料やホワイトペーパーをサイトに設置し、そこへのアクセス数とCVRを最優先で追います。その上で、次のステップに進むために、コンテンツの質を問うMQLの質や商談化率へとKPIをシフトさせていくべきです。

【稟議・社内説得】コンテンツ投資の費用対効果(ROI)を説明する

BtoBマーケティング担当者の最も重要な役割の一つは、コンテンツへの投資対効果(ROI)を明確にし、経営層からの信頼と予算を勝ち取ることです。

経営層を納得させるLTV・ROI試算テンプレート

コンテンツ投資のROI(費用対効果)を算出するためのテンプレートです。このロジックに沿って試算することで、経営層への論理的な説明が可能になります。

コンテンツ投資のROI試算テンプレート

項目 | 計算式 | 目的 |

LTV(顧客生涯価値) | 購買単価 × 購買頻度 × 継続期間 × 利益率 | 1顧客が生み出す収益の上限を設定 |

許容CAC(獲得コスト) | LTV ÷ 3=(ユニットエコノミクス※) ※顧客1ユニットあたりの収益と獲得コストのバランス | 顧客獲得にかけてよいコストの上限を設定 |

目標CPA(リード単価) | 許容CAC × 受注率(リード→受注) | リード獲得施策(コンテンツ)のコスト上限 |

コンテンツROI | (LTV × コンテンツ経由受注数) ÷ コンテンツ制作・集客費用 | コンテンツへの投資対効果を算出 |

BtoBマーケティングにおける平均的な投資対効果と期間の目安について

2,000社以上のBtoB支援実績から、中堅・中小企業(従業員100〜500名、マーケティング予算月額150万円、年間2,000万円規模)におけるコンテンツ施策の平均的な傾向が見えてきます。

成果が出るまでの期間: 6か月から12か月を要する傾向があります。

広告(リスティング広告など)で即効性を求めつつ、SEOコンテンツ(記事)は中長期的な資産として割り切った投資が必要です。

KPI達成による売上貢献: 目標設計を明確にしている企業は、そうでない企業に比べ月間CV数で2.1倍の差が生まれています。

コンテンツ量の目安: 成果が出るためには、SEO記事で最低60本以上、導入事例で最低12本以上、ホワイトペーパーで3本以上のコンテンツ量を目安とすべきです。

コンテンツ投資の正当性を説明する際には、「〇か月で結果が出ないのは計画通りであり、中長期的な売上貢献の土台を築いている」と、初期戦略に基づいた明確な計画を提示することが重要です。

【まとめ】PVやDL数だけを追うほど、コンテンツマーケティングは失敗していく

本記事では、PVやDL数といった実行指標ではなく、MQLの質、商談化率、LTVといった事業貢献に直結するKPIを設定し、コンテンツマーケティングの成果を最大化する手順を解説しました。

コンテンツマーケティングで成果が出ない根本原因は、初期戦略の曖昧さにあり、その結果として「計測すべき真の指標」が見失われ、リソース不足が常態化し、社内合意が得られないという負のサイクルが生まれています。

このサイクルを断ち切り、事業成長を牽引するマーケティング基盤を構築するためには、2,000社以上のBtoB支援実績から体系化されたノウハウに基づき、戦略の土台を再構築することが不可欠です。

もし、貴社が「初期戦略の構築」や「リソース不足解消のためのプロ人材の活用」、「既存SFA/MAツールとの連携設計」といった課題に直面しているなら、ぜひ一度、ferretソリューションにご相談ください。

貴社の事業成長を加速させる戦略設計について、まずは専門家にご相談ください。

あわせて読みたい:[保存版] BtoBのリード獲得につながるコンテンツマーケティングの戦略設計から実行まで

ferretソリューションのサービス資料ダウンロードはこちら

ferretソリューション|ホワイトペーパー初期戦略サービスはこちら