【BtoBマーケ】ポジショニングマップの正しい作り方と、施策に繋げる「戦い方」

ポジショニングマップは、自社が市場でどう戦うかを決める、BtoBマーケティングにおける「初期戦略設計」の重要アウトプットです。

「ポジショニングマップは作ったものの、その後の具体的な施策にどう繋げればいいかわからない」「マップで導き出した差別化ポイントが、現場の営業活動に活かされていない」といった課題に直面しているBtoBマーケティング担当者の方もいらっしゃるかもしれません。

特にBtoB企業では、「リソース不足で緻密な戦略設計に時間を割けない」「施策が場当たり的になり成果が出ない」といった悩みが深刻になるケースが多いです。

ポジショニングマップを単なる分析ツールで終わらせず、事業全体の「戦い方」を定義し、マーケティング施策と営業連携の「土台」として機能させることが、ブレない成果を出す鍵となります。

本記事では、2,000社以上のBtoBマーケティング支援実績を持つferretソリューションの知見に基づき、ポジショニングマップの正しい作り方から、その戦略を具体的な集客チャネル、キラーコンテンツ、そして社内共通のKPIにどう落とし込むかを徹底解説します。

ferretソリューション|BtoBマーケ戦略設計サービスはこちら

この記事の要点

ポジショニングマップは、BtoBマーケティングの「戦い方」を決め、事業全体に一貫性を宿す初期戦略の重要ツールです。

マップを施策に繋げるには、「顧客のリテラシー」と「課題の明確さ」を軸に設定し、自社の優位なポジションにターゲットを絞り込むことが重要です。

作成したマップは、「集客チャネルの優先順位付け」「キラーコンテンツの企画」「部門共通KPIの設定」という3つの活用方法で成果に直結させられます。

戦略を成功させるためには、マップで決めた「戦い方」をペルソナ・カスタマージャーニー・営業連携まで一貫して反映し、社内全体で認識のズレを解消する仕組み作りが不可欠です。

目次[非表示]

ポジショニングマップがBtoBマーケティングの「戦い方」を決める

BtoBビジネスでは、製品の検討期間が長く、最終的な意思決定に関わる人が複数にわたるという特徴があります 。そのため、誰に、どんなメッセージを、どのようなプロセスで伝えるかという「戦略」が極めて重要になります。

ポジショニングマップは、この戦略、つまり市場での「戦い方」を明確にするための不可欠なツールです。戦略なき施策は「施策の実行」が目的化してしまい、成果に繋がらない「負の連鎖」を生み出します。(引用:ferret BtoBグロースステップ)

ポジショニングマップとは?マーケティングにおける役割

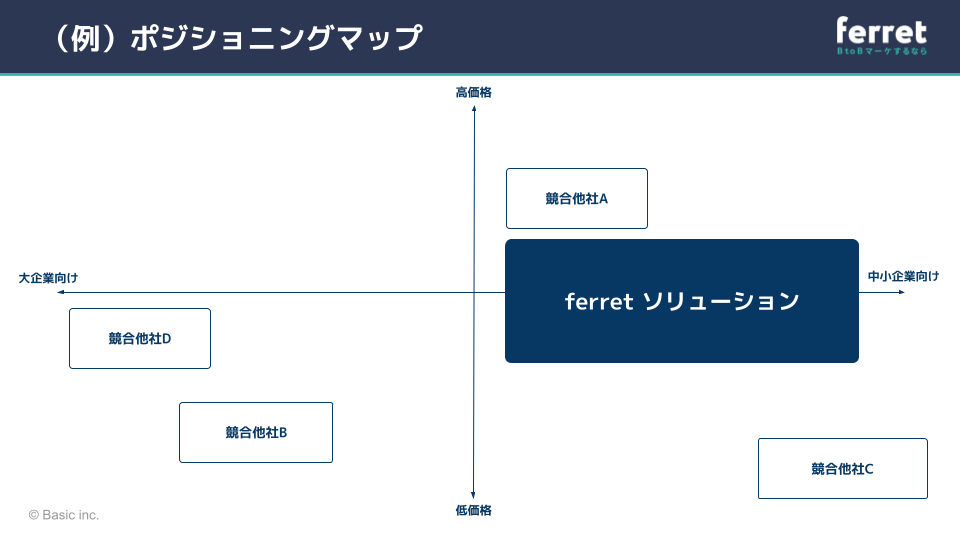

ポジショニングマップとは、市場における競合他社や自社の立ち位置を、2つの評価軸で視覚的に表現した図です 5。マーケティング活動においては、以下の役割を果たします。

市場の客観的な把握: 感情や主観を排し、市場規模や顧客のニーズ、競合の動向を客観的に整理できます。

差別化ポイントの明確化: 競合との相対的な位置関係を把握することで、自社が優位に立てる、顧客に「選ばれる理由」となる独自の強み(USP)を発見し、明確に言語化できます。

リソースの集中: 無限ではないリソース(人、時間、予算)を、勝てる見込みの高い特定の市場セグメントに集中投下するための判断基準となります。

BtoB事業でマップを作成する3つのメリット

BtoB事業においてポジショニングマップを作成し、戦略の土台を固めることは、特に以下の3点で大きなメリットがあります。

1.競合との差別化ポイントが明確になる

BtoB商材は機能やスペックが似通ることが多く、「何が違うのか」を明確に伝えなければ比較検討の土俵にすら上がれません。マップを作成することで、競合がカバーできていない領域や、自社が持つ独自の資産(ノウハウ、サポート体制、技術力など)を客観的に評価し、「戦い方」を差別化できます。

2.リソースを集中すべきターゲットが見える

BtoB企業では、専任のマーケティング担当者が少なく、リソースが限られています。マップにより、市場全体を漠然と狙うのではなく、最も獲得効率が高く、LTV(顧客生涯価値)が見込めるターゲット層(組織ターゲット)を明確にできます。これにより、限られた予算と人員を効果的に集中できます。

3.社内での戦略合意形成がスムーズになる

BtoBの購買プロセスでは、決裁者や複数の関係部署が意思決定に関与します。マップは戦略をビジュアルで分かりやすく伝えるため、経営層や営業部門など、関係者間で戦略の認識ズレを防ぎ、スムーズな合意形成(稟議)に役立ちます。

マップがブレると施策が失敗する「負の連鎖」とは

ポジショニングマップを曖昧なまま作成したり、作成自体を怠ったりすると、マーケティング活動全体に深刻な影響を及ぼします。

戦略が曖昧な状態で施策を始めると、以下のような「負の連鎖」が発生し、施策の目的化に陥りやすくなります。

顧客に響かないコンテンツの量産: 誰に向けて書いているか分からない記事やホワイトペーパーが増え、集客効果が薄くなります。

非効率な広告運用: どのターゲットに、どんなキーワードで訴求すべきかが定まらないため、CPA(顧客獲得単価)が高騰し、予算を浪費します。

営業連携の失敗: 獲得したリード(見込み顧客)が、そもそも自社のターゲットではないため、営業がアプローチしても商談化率・受注率が低迷します。営業部門からは「質の悪いリードばかりだ」というフィードバックが増え、部門間の対立が生まれる原因にもなります。

ferretソリューションでは、2,000社以上の豊富な支援実績と体系化されたBtoBノウハウを基に、経営層の視点を取り入れた戦略設計の段階からブレのない初期戦略構築を支援しています。

ferretソリューションの「初期戦略設計支援(BtoBマーケ戦略設計)」はこちら

ポジショニングマップ作成の「正しい手順」と押さえるべき観点

ポジショニングマップを作成するプロセスは、マーケティングにおける基本的な分析手法である「3C分析」(市場・顧客・競合)を土台に進めます。

BtoBマーケティングで特に重要になるのは、「軸(切り口)の選定」です。BtoCのような「価格」や「年齢」といった軸だけでなく、BtoB特有の購買行動や顧客の属性に根ざした軸を設定することが成功の鍵となります。

手順1:市場(マーケット)と顧客(カスタマー)の分析

ポジショニングマップは、市場と顧客の分析から始まります。

項目 | 概要 | BtoBでのポイント |

市場(マーケット) | 市場規模、成長性、トレンドなど | 潜在的な市場規模(SAM)はどれくらいか?市場は成長しているか?競合の動向や法規制など、マクロな外部環境の変化を把握します。 |

顧客(カスタマー) | 顧客のニーズ、購買プロセス、課題、情報収集手段など | 顧客が持つ顕在的な課題(解決策を探している)と潜在的な課題(気づいていない)をリストアップ。情報収集にWebメディアや企業のWebサイトを活用している事実(引用:ferret BtoBグロースステップ|STEP0(BtoBマーケの理想を描く))に基づき、顧客が「どんなキーワードで」「どこで」情報を探しているか「顧客のリアルな声」から解像度を高めます。 |

顧客の声を深く理解するためには、営業部門へのヒアリングや、既存・見込み顧客へのインタビューが有効です。

ferretソリューションの「導入事例制作代行サービス」はこちら

手順2:競合(コンペティター)の調査と差別化軸の特定

次に、自社が戦うべき競合を選定し、自社の「強み」を特定します。

競合の特定:

顧客と同じ目線で、自社サービスを比較検討する際に検索されるキーワード(例: 「CMS 比較」「MA ツール おすすめ」)で検索し、検索結果の上位に表示される企業や、営業時に比較対象となる企業をリストアップします。

競合の調査:

競合のWebサイトの訴求内容(キャッチコピー、キラーコンテンツ、CTA)、集客チャネル(リスティング広告の出稿状況、SEO記事のテーマ、ウェビナーの内容など)、導入事例の傾向などを徹底的に調査します。

差別化軸の特定:

競合調査の結果と自社の強み(リソース、技術、ノウハウなど)を照らし合わせ、競合が提供できていない、あるいは訴求できていない領域で、自社が優位に立てる切り口を洗い出します(引用:ferret BtoBグロースステップ)。これがポジショニングマップの軸となります。

手順3:ターゲット(顧客セグメント)をマップ上に配置する

BtoB事業のマップで特に効果的なのは、「顧客の課題の明確さ」と「リテラシー(知識レベル)」を軸とした設定です。

軸の設定例:

縦軸: 課題の明確さ(潜在層〜明確層)

横軸: リテラシーの高さ(低リテラシー層 vs 中〜高リテラシー層)

ターゲットの配置:

自社の優位なポジション(例:中〜高リテラシー層が持つ、課題解決の手段探しに関する顕在的なニーズ)に、最も獲得効率が高く、LTVが見込める組織ターゲットを配置します(引用:ferret BtoBグロースステップ)。

セグメントの考え方:

例えば、ITソリューション系の顧客は新しいツールの導入に慣れており、中〜高リテラシー層に分類されやすいです。一方、製造業や老舗メーカーなどは、伝統的な営業手法に依存しており、Webマーケティングに関する知識が不足しがちで、低リテラシー層に分類される傾向があります。自社がどちらの層に優位性を持っているかを明確にすることで、「戦い方」が具体化します。

成果に繋がるポジショニングマップ「活用方法」3選

ポジショニングマップを作成しただけで満足してはいけません。マップで定義した「戦い方」を、具体的なマーケティング施策に「活かす」ことが、成果を出すために不可欠です。

活用方法1:最優先で取り組むべき「集客チャネル」を明確にする

マップで特定したターゲット層が、どこで、何を検索しているかという情報収集の動向に合わせて、優先的にリソースを投下すべき集客チャネルを決定します。

ターゲット層 | 顧客の行動(検索意図) | 推奨される集客チャネル | |

明確層 | サービス名や競合名を指名検索し、すぐに商談したい | 特定の社名で検索、問い合わせを行う | リスティング広告(指名キーワード) オーガニック検索(指名キーワード) |

顕在層 | 課題の解決策となる具体的なキーワードを検索している | 解決方法が定まり、具体的な要件を固めたり、最適なパートナーを探している | リスティング広告(通常キーワード) 、SEO記事(CVに近いテーマ) |

準顕在層 | 課題を感じているが、解決手法が不明確で情報収集は能動的ではない | 自社の課題を認識し、解決する方法について情報を集める | Meta広告(興味関心ターゲティング) ディスプレイ広告 メルマガ |

潜在層 | 課題に気づいていないが、業界情報に関心がある | 受動的に情報を得ている、気になる情報があれば見てみる | SNS広告、記事広告(課題示唆系) |

例えば、顕在層がターゲットであれば、リスティング広告で獲得単価(CPA)が合うかどうかをクイックに検証しつつ、SEO記事で中長期的な資産を構築します。

活用方法2:ターゲットに響く「キラーコンテンツ」の企画・制作に繋げる

ポジショニングマップで明らかになった「顧客の課題」と「自社の差別化ポイント(強み)」を両方満たすテーマで、ホワイトペーパーや導入事例などのキラーコンテンツを企画・制作します。

ホワイトペーパーのテーマ: マップで特定したターゲットが持つ具体的な課題に焦点を当てた「課題解決型」(例: 「Webマーケティング組織立ち上げの教科書」)や、競合が提供していない独自のノウハウを提供する「課題示唆型」のコンテンツを制作します。

導入事例の選定: マップで絞り込んだターゲットと属性(業界・規模)が近い企業、または自社の優位性(例: 導入スピード、圧倒的なコスト削減)を証明できる企業の事例を優先的に制作します。

キラーコンテンツを整備することで、潜在層や準顕在層のリード情報(メールアドレスなど)を獲得し、ナーチャリング(顧客育成)に繋げることができます。(引用:ferret BtoBグロースステップ)

活用方法3:マップで定義した「戦い方」を社内共通のKPIに落とし込む

ポジショニングマップで決めた「戦い方」を、KGI(売上目標)から逆算して、全社が追うべきKPI(リード数、MQL数、商談化率など)に落とし込みます。

特に重要なのが、部門横断で追うべきMQL(Marketing Qualified Lead)の定義です。

MQLの定義: ポジショニングマップのターゲットに合致し、かつ「特定の資料ダウンロード」や「料金ページへの再訪問」など、商談化の見込みが高い行動(アクション)を起こしたリードをMQLとして定義します。

SFA/MAツールとの連携: 定義したMQLが自動で営業組織(インサイドセールス)に連携されるよう、SFA(Salesforceなど)やMAツールと連携し、部門共通の管理基盤を構築します。

部門共通KPIの設定: 営業とマーケティングが「新規売上額」などの共通のKGIを持ち、MQL数、商談化率、受注率を部門横断でモニタリングする体制を構築します。これにより、「リードの質の悪さ」を巡る部門間の対立を防ぎ、戦略の妥当性を定量的に評価できます。

【応用】ポジショニングマップを初期戦略設計の「土台」として活かす

ポジショニングマップは、単に差別化ポイントを視覚化するだけでなく、その後のペルソナ設計や営業連携など、BtoBマーケティングの初期戦略設計全体を支える「土台」として機能します。

マップの「差別化軸」をペルソナ・カスタマージャーニーに反映する

ポジショニングマップで特定した「競合優位性」は、ペルソナが「サービス選定で重視するポイント」であり、カスタマージャーニーマップで提供すべき「キラーコンテンツ」の源泉です。

ペルソナへの反映:

自社の差別化軸(例: 「直感的な操作性」「手厚いサポート体制」)を、ペルソナの「サービス選定で重視するポイント」として具体的に設定します。これにより、その後のすべての施策で「誰に何を訴求するか」が一貫します。

カスタマージャーニーへの反映:

マップのターゲット層が「検討フェーズ」にある際、競合優位性を証明するコンテンツ(例: 「競合他社比較チェックシート」「導入事例集」)を、優先的に提供すべき情報としてカスタマージャーニーマップに配置します。

営業組織と連携し「商談フェーズ」での勝ち筋を定義する

マップで明確にした優位性は、商談フェーズでこそ真価を発揮します。営業組織との密な連携により、「商談時の勝ち筋」を定義しましょう。

商談時に提供すべきコンテンツの準備:

競合と比較されるタイミングで、マップで明確にした優位性を訴求できる「事例集」や「サービス比較表」などのコンテンツを、営業がいつでも使えるよう整備します。

インサイドセールスとの連携:

インサイドセールスがリードを育成する際、BANT条件のうち特に「N(ニーズ)」と「T(導入時期)」を把握することが重要です。ポジショニングマップから、自社の優位性が活かせる顧客のニーズや平均的なリードタイムを逆算し、インサイドセールスが追うべき「NとTのクリア条件」を具体的に定義します(引用:ferret BtoBグロースステップ)。

社内合意形成に役立つ「稟議書テンプレート」に必要な要素とは

作成したポジショニングマップと戦略は、経営層や他部署の合意を得るための「稟議書」の土台となります。決裁者に響く稟議書には、戦略の裏付けとなる「数字」と、投資の回収が見込める「論理」が必要です。

稟議書に記載すべき重要要素は、以下の通りです。

戦略の根拠となる市場データ: 市場規模、競合の動向、顧客の購買行動(Webサイトでの情報収集の重要性など)といった客観的な事実を記載します。

ROI試算の根拠となるKPI設計: KGI(売上目標)から逆算した必要リード数、MQL数、そして許容可能なCPAの試算結果を明記します。

リソース(ツール導入、人材常駐)の必要性: マップで定義した「戦い方」を達成するために、ツール導入やマーケティング人材の支援や常駐がなぜ必要なのかを、リソース不足の解消と施策実行の加速という観点から論理的に説明します。

ポジショニングマップ策定で「失敗する」組織の特徴と成功への道筋

ポジショニングマップは強力なツールですが、運用を誤ると成果に繋がりません。BtoBマーケティングで失敗する組織が陥りがちなパターンを知り、回避策を講じましょう。

失敗パターン1:作成が目的化し「施策実行」の壁にぶつかる

ポジショニングマップやペルソナ、カスタマージャーニーといった戦略設計のアウトプットを作成したことに満足し、その後の具体的な施策の実行や検証(PDCA)が遅れてしまうケースです。

特にリソースが限られる組織では、戦略を施策に落とし込むための工数が確保できず、「施策の実行」がストップし、マップが「絵に描いた餅」になってしまいがちです。

【回避策】

戦略設計と実行体制の同時構築: 戦略策定と並行して、施策を実行しPDCAを回すための人的リソース(社内担当者、または外部の専門家)を確保することが必須です。

「クイックウィン」の設定: すぐに成果が出やすい顕在層向けの施策(例: リスティング広告、サービス資料ダウンロード)から着手し、短期間で小さな成功体験を積み重ねることで、組織のモチベーションと勢いを保ちます。

失敗パターン2:「リソース不足」でマップの継続的な活用ができない

マップ策定後のコンテンツ制作やデータ分析、施策の継続的な改善にリソースが割けないケースです。BtoBマーケティングは長期戦であり、一度作った戦略を定期的に見直し、コンテンツを拡充し続ける必要があります。

【回避策】

専門的な外部リソースの活用: SEO記事やホワイトペーパーの制作、広告運用のチューニングなど、専門知識と工数が必要な業務は、外部のプロフェッショナルに委託することを検討します。

内製化支援の活用: 外部に依存するのではなく、内製化を進めたい場合は、戦略設計から実行まで伴走してくれる支援サービスを活用し、ノウハウを社内に体系的に蓄積する「教育」を進めます 。

ferretソリューションでは、記事制作やホワイトペーパー制作の代行、またはマーケティング人材の常駐支援といった柔軟な支援体制で、戦略の実行フェーズにおけるリソース不足を解消します。貴社の状況に合わせ、戦略設計から実行まで、最適なプランをご提案可能です。

ferretソリューションのサービス資料ダウンロードはこちら

失敗パターン3:経営層・営業との「認識ズレ」で施策が頓挫する

策定したポジショニングマップの意図や、それに基づくマーケティング施策の目的が、経営層や営業部門に正しく共有されず、部門間の連携がうまくいかないケースです。

【回避策】

共通の言葉(KPI)で連携する: マップで定義した「戦い方」を、MQL数や商談化率といった定量的な指標(KPI)に落とし込み、部門横断の定例MTGで共通の言語として進捗を共有します。

定性情報のフィードバック: 営業から「どんなリードが商談に繋がりやすかったか」という定性的なフィードバックを定期的に収集し、その情報を基にポジショニングマップの軸やターゲットの妥当性を検証・改善します。

【まとめ】競合企業と自社を比較し、「どこで勝負すべきかが分かること」がポジショニングマップの目的

ポジショニングマップは、BtoBマーケティングを成功に導くための初期戦略設計の最重要要素です。自社が持つ独自の強みを活かし、競合との差別化を図りながら、どの市場で、誰に対して、どのように戦うかを明確に定義することで、すべての施策に一貫性が出てくるようになります。

このマップを土台として、集客チャネルの優先順位付け、キラーコンテンツの企画、そして営業との連携を通じた部門共通のKPI設定までを一貫して行うことが、場当たり的な施策の実行から脱却し、持続的な事業成長を実現する鍵となります。

貴社のBtoBマーケティングの戦略構築や、施策の実行促進については、2,000社以上の支援実績と体系化されたBtoBノウハウを持つferretソリューションにご相談ください。戦略の再構築、リソース不足の解消、成果の出るコンテンツ制作など、貴社の課題解決に最適な支援を柔軟にご提供します。

ferretソリューション|サービス資料ダウンロードはこちら