BtoBマーケの成果に直結!SEO記事の書き方と失敗しない制作体制

BtoBマーケティングにおいて、SEO記事はWebサイト集客の柱の一つです。なぜ多くのBtoB企業がSEO記事制作に注力する必要があるのでしょうか。ここでは、その役割と重要性について解説します。

あわせて読みたい:BtoB企業のSEO対策は「戦略」が9割!リード獲得からMQL創出まで成果に直結する設計とは

目次[非表示]

SEO記事が長期的な「資産」となる理由

「SEO(Search Engine Optimization)記事」とは、Googleなどの検索エンジンで上位表示させ、検索結果からの流入(オーガニック検索)を目的とした記事コンテンツです。広告とは異なり、一度作成し公開すれば、検索順位が安定している限り広告費をかけずに継続的にアクセスを集めてくれるという特性があります。

BtoBマーケティングでは、リード獲得を最大化するためにまず即効性の高いリスティング広告から取り組むことが推奨されます。しかし、広告は出稿を止めれば流入も止まり、競合の増加に伴ってクリック単価(CPC)が上昇しやすくなります。これに対し、SEO記事はコンテンツが増えるほど流入数も二次関数的に増加する資産となり、中長期的に広告依存度を下げるための最も有効な手段となるのです。

BtoB顧客の購買プロセスにおける記事の役割

BtoB顧客の購買検討プロセスは長く複雑で、「潜在層(課題なし)」「準顕在層(課題を感じている)」「顕在層(解決策を探している)」「明確層(発注先を絞り込んでいる)」の4つの段階を経ます。

SEO記事は、主に潜在層から準顕在層へのアプローチに有効です。

- 潜在層:「〇〇とは」「〇〇 意味」など、業界情報や基礎知識を情報収集している顧客に対し、課題を示唆する記事が有効です。

- 準顕在層:「〇〇 課題」「〇〇 解決策」など、自社の課題を解決する手段を探し始めた顧客に対し、具体的なノウハウや解決方法を提供する記事が有効です。

記事を通じて読者の課題意識を高め、解決策の存在を認知してもらうことで、次のステップである資料ダウンロードやセミナー参加といったMQL(商談につながる良質なリード)獲得へと繋げる重要な役割を担います。戦略設計においては、まずリードの獲得・育成に繋がりやすい明確層や顕在層向けのコンテンツから着手することがセオリーとされています。

成果を出すSEO記事の「企画・設計」7ステップ

記事制作で成果を出すには、実際に記事を書き始める前の「企画・設計」が9割を占めます。場当たり的な記事制作ではリソースを浪費し、成果に繋がりません。ここでは、BtoBマーケティングの実務に即した具体的な7つのステップを紹介します。

ステップ1:態度変容の「ゴール」を設定する

記事制作の最初のステップは、その記事を読んだ後、読者であるBtoBマーケティング担当者に次にどんな行動(態度変容)を取って欲しいかを明確に定義することです。

読者に「勉強になった」「いい情報だった」で終わらせず、次の検討フェーズに進んでもらうことが目標です。例えば、「CMSの選び方」の記事なら「自社に合ったCMSを選ぶためのチェックリスト(ホワイトペーパー)をダウンロードしてもらう」ことをゴールとするなど、次のコンテンツへの明確な導線を設計します。

このゴール設定が曖昧だと、記事の構成やCTA(Call to Action)も曖昧になり、結果としてリード獲得に繋がらない記事になってしまいます。

ステップ2:CVにつながる「キーワード」を選定する

SEO記事のキーワード選定は、単に検索ボリュームが多いビッグキーワードを選ぶのではなく、CV(コンバージョン)に近いキーワードを優先することが重要です。

BtoB商材の場合、CVに近いキーワードとは「〇〇 比較」「〇〇 料金」「〇〇 おすすめ」など、解決策や発注先を探している顕在層が検索するキーワードを指します。

キーワードの「確からしさ」を検証するには、営業担当者へのヒアリングを通じて、顧客が実際に商談前にどのような言葉で検索しているか、どのような課題を感じているかといった生の声を収集することが有効です。

「CVに近いキーワード」を優先することで、少ないリソースでも商談に繋がりやすい良質なリード(MQL)の獲得に直結させることができます。

ステップ3:読者の検索意図に合った「記事構成(骨子)」を作成する

選定したキーワードで検索する読者が何を、どのような順序で知りたいのかという検索意図を深く理解し、その疑問に網羅的かつ過不足なく答えられる記事構成、すなわち「骨子」を作成します。

骨子は「導入文」「本文」「まとめ」の基本構成に沿って、「仮タイトル」「読者の課題」「解決策」「根拠」「結論」といった要素を整理し、論理的な流れで構成します。特にBtoBの記事では、抽象的なノウハウだけでなく、具体的な手順やチェックリストなど、実務に役立つ情報を含めることが読者の満足度を高めます。

構成が不十分だと、読者は途中で離脱し、検索順位の低下にも繋がります。記事の品質を担保するためにも、骨子作成は入念に行うべきです。

ステップ4:競合記事から「コンテンツのギャップ」を分析する

自社が狙うキーワードで現在上位表示されている競合記事を分析し、「共通して扱われているトピック」と「不足している情報(コンテンツのギャップ)」を抽出します。これにより、読者が知りたいと思っている情報が何か、そして「競合にはない自社独自の切り口(差別化コンテンツ)」は何か、という2点を明確にできます。

特にBtoBマーケティングにおいては、競合が提供できていない自社独自のノウハウや成功事例といった一次情報を中心にコンテンツを企画することが、記事の優位性を確立する鍵となります。

ステップ5:「E-E-A-T」を満たす一次情報・根拠を組み込む

Googleがコンテンツの品質評価で重視するE-E-A-T(Experience:経験、Expertise:専門性、Authoritativeness:権威性、Trustworthiness:信頼性)を満たすことは、SEO記事で成果を出すために不可欠です。

記事の信頼性を高めるためには、以下の要素を積極的に活用しましょう。

- 自社独自の経験・ノウハウ:自社の事業運営や顧客支援で得られた一次情報(例:独自の調査データ、施策の成功・失敗事例)を盛り込む。

- 権威ある出典の引用:公的機関や業界の権威あるレポート、専門家のコメントなどを正確に出典を明記して引用する。

- 専門性の高い著者:記事のテーマに関連する資格や実績を持つ専門家を著者として設定する(引用:ferret BtoBグロースステップ|STEP 2)。

特に、AIだけでは生み出せない経験に基づいた一次情報は、記事の品質を決定づける重要な要素となります。

ステップ6:読者の行動を促す「CTA」を設計する

記事の態度変容のゴール(ステップ1)に沿って、読者の検討度合いに合った適切なCTA(Call to Action)を設計します。

記事の文脈とCTAの訴求内容が一致していなければ、読者は「求めている情報ではない」と感じ、CVR(コンバージョン率)の低下に繋がります。

例えば、SEO記事のような情報収集段階の読者には、いきなり「お問い合わせ」を促すのではなく、課題解決型のホワイトペーパーや成功事例集のダウンロードなど、次のステップへ進みやすいオファーを用意しましょう。CTAは記事の冒頭・中盤・結びなど、読者の関心が高まる適切な位置に複数配置することが推奨されます。

CTAを適切に配置し、CVへのハードルを下げる工夫をすることで、CVRが大幅に改善した事例もあります。

ステップ7:記事公開後の「流入・CV」シミュレーションを行う

記事制作は、感情論ではなく投資対効果(ROI)で判断すべき事業活動です。制作に取り掛かる前に、選定したキーワードでの想定流入数や、設定したCTAでの想定CV数を事前にシミュレーションしましょう。

これにより、その記事に投下するリソースやコストが、目標とする売上やリード獲得に貢献しそうか否かを定量的に評価できます。特に、成果が出るまでに時間を要するSEO施策において、シミュレーションは経営層や営業部門の理解を得るための重要な材料となります。

ferretソリューション|SEO記事初期戦略サービスはこちら

記事制作の「内製化」と「外注化」のメリット・デメリット

BtoBマーケティング担当者の多くが「リソース不足」「ノウハウ不足」に直面しています。記事制作を進めるにあたり、内製化するか、外部パートナーに外注するかは重要な経営判断です。それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、自社に最適な体制を選びましょう。

内製化と外注化の判断基準(品質・コスト・スピード)

比較項目 | 内製化(自社で完結) | 外注化(制作代行・コンサルティング) |

|---|---|---|

品質 | ノウハウがない場合、品質の担保が難しい。専門性が高すぎて、読者に伝わりにくい記事になりがち。 | プロのノウハウで品質を担保できる。客観的な視点で、わかりやすい記事が制作可能。 |

コスト | 外注費はかからないが、人件費や教育コストが発生。 | 外注コストが発生する。内製化の準備コストとして捉えることもできる。 |

スピード | リソース不足により施策の実行が滞るリスク。属人化しやすく、PDCAの回転が遅くなる。 | 安定したリソースとスピードで記事を量産可能。戦略設計を任せることで、迅速な意思決定に集中できる。 |

専門性 | 商材への深い専門性が期待できる。 | BtoBマーケティング全体やSEOの専門的な知見を提供。 |

記事の品質は、SEOの成果に直結します。特にSEOの知見が不足している場合、まずはプロの専門知識を活用して記事の品質を担保することが、遠回りをしないための近道です。

制作代行/人材常駐を活用する「ハイブリッド型」の選択肢

リソースやノウハウが不足している中堅BtoB企業にとって最適なのは、内製化と外注化のメリットを組み合わせたハイブリッド型です。

具体的には、

- 戦略設計や品質担保といった核となる部分は、外部のプロの知見(コンサルティング、記事初期戦略設計など)を活用する。

- コンテンツの制作実務(ライティングや入稿)は、内製リソース(作業人材)や制作代行を組み合わせて、スピードと安定性を確保する。

このハイブリッド型を採用することで、リソース不足を解消しつつ、プロのノウハウを享受できます。例えば、ferretソリューションの提供するコンテンツ制作支援(記事制作代行、記事初期戦略)やマーケティング人材常駐(作業人材)サービスを活用することで、お客様のWebマーケティングの成功を支援しています。これにより、社内のリソース不足を解消し、品質の高い記事を安定的に供給する体制を構築することが可能です。

成果を最大化するSEO記事の「運用・改善」

SEO記事は「作って終わり」ではありません。公開後も継続的に効果を測定し、改善(PDCA)を回し続けることで、初めてその資産価値を最大化できます。

記事は「作って終わり」ではない?リライトが必須となる理由

公開した記事は、時間の経過とともに情報が陳腐化したり、競合の記事が上位に表示されたりすることで、検索順位が低下するリスクがあります。そこで必要となるのがリライトです。

リライトの目的は、記事の鮮度を保ち、検索順位を向上させることです。リライトすべき記事の選定基準として、以下のような記事から優先的に着手しましょう。

- 検索順位が惜しい記事:検索結果の2ページ目(11位〜30位)に留まっている記事。

- 検索ボリュームが大きい記事:多くの流入が見込めるキーワードの記事。

- CVに近いキーワードの記事:コンバージョンに直結しやすい記事。

リライト時には、上位記事とのコンテンツのギャップを再分析し、不足している情報やより専門的な一次情報を追加します。また、リライトは記事の鮮度を保つという観点からも不可欠です。

記事の成果を営業連携で「商談数」まで追う仕組み

マーケティング活動の最終目標は、あくまで売上・受注の最大化です。SEO記事制作においても、記事経由で獲得したリード(MQL)が、その後商談や受注にどれだけ貢献したかを定量的に追う仕組み(営業連携)が必要です。

具体的には、以下の体制を構築しましょう。

- KPIの一気通貫な可視化:記事経由のMQLが、商談化率・受注率・受注単価まで、どの程度貢献しているかをチャネル別・記事別に分析できる共通レポート(SalesforceなどのSFA/CRM連携が理想)を構築する。

- 定性情報のフィードバック:営業部門と定期的な連携MTGを実施し、「この記事のリードは商談の質が高かった」「このキーワードで来た顧客は予算感が合わなかった」といった生の声をフィードバックしてもらう。

- コンテンツへの反映:得られた定性・定量情報を基に、ターゲットの見直し、キーワードの再選定、記事内容の改善(リライト)、営業支援コンテンツ(提案資料など)の拡充を行います。

この連携により、マーケティング部門は自己満足の記事制作から脱却し、事業の成果に直結する真に価値ある記事の制作に集中できるようになります。

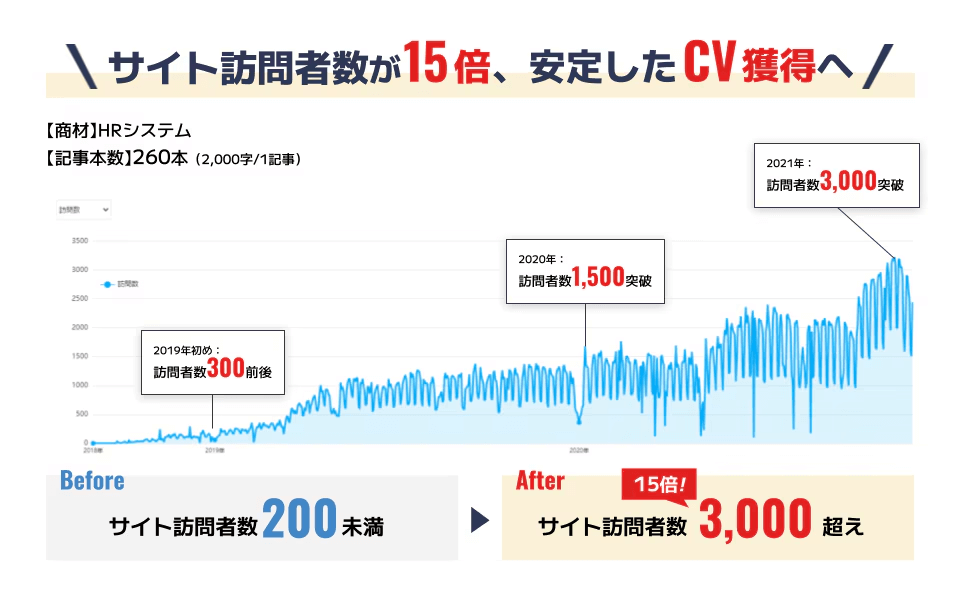

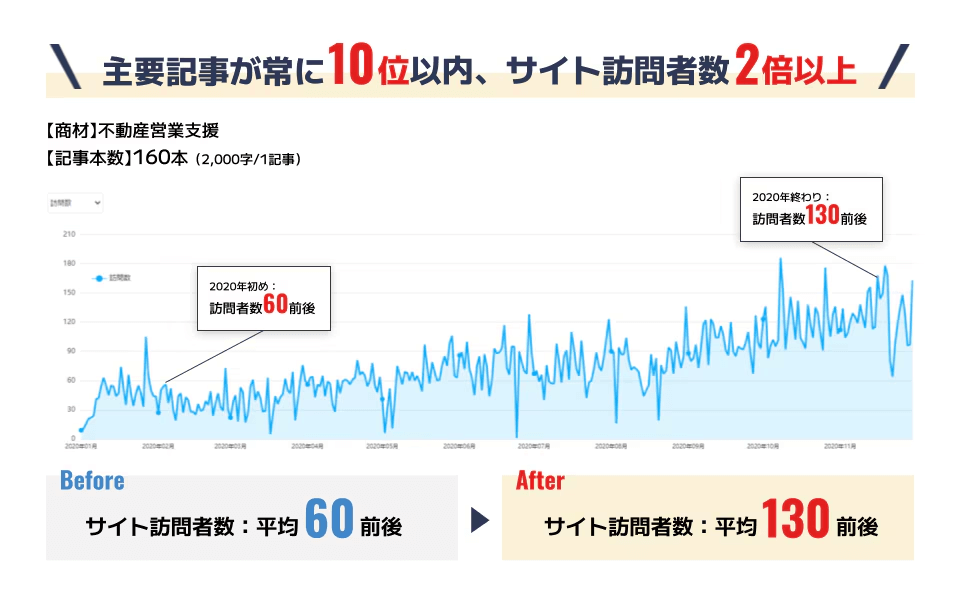

中堅BtoB企業(従業員100〜500名規模)の成功事例

従業員100〜500名規模のBtoB企業にとって、SEO記事制作はリソースとノウハウの壁を乗り越えるための大きな挑戦です。しかし、戦略的な記事制作は、着実に成果に繋がっています。

上記は、弊社のご支援企業様における具体的な成功事例です。限られたリソースでも、CVに近いキーワードを狙った記事制作と、営業連携による継続的なコンテンツ改善に取り組むことで、費用対効果の高いリード獲得を実現しています。

よくあるSEO記事制作の失敗パターンと回避策

2,000社以上のBtoBマーケティング支援から得られた知見に基づき、企業が陥りがちな失敗パターンと、その回避策を解説します。

失敗1:戦略なき記事量産で疲弊する

キーワード選定や記事のゴール設定をせず、「とりあえず記事数を増やせば流入が増えるだろう」と場当たり的に記事を量産しても、ほとんど成果には繋がりません。結果として、制作リソースだけを消耗し、メンバーの疲弊を招きます。

回避策:必ず記事制作の前に記事初期戦略設計(キーワードマップ作成、流入シミュレーション、態度変容のゴール設定など)を行いましょう。長期的な資産となる記事制作こそ、設計が9割であることを肝に銘じ、戦略なき量産を避けましょう。

失敗2:売り手目線で顧客の「知りたい」に答えられていない

記事が終始、自社の製品紹介や売り込みに偏り、読者が検索窓に入力した知りたいこと(検索意図)を無視した内容になってしまう失敗です。これでは読者はすぐに離脱し、「この会社は売り込みが強い」というネガティブな印象を与えかねません。

回避策:記事の目的は顧客の課題解決を最優先にすべきです。記事全体でのサービス紹介は目安として3回程度に抑え、本文中では読者の検索意図に忠実に、具体的なノウハウや一次情報を提供しましょう。

失敗3:長期施策のSEOに対する社内理解を得られない

SEO施策は成果が出るまでに半年〜1年程度の時間を要するため、短期的な成果を求める経営層や営業部門の理解を得られず、途中で施策が中止されてしまう失敗です。

回避策:施策開始前に、LTV(顧客生涯価値)やCPA(顧客獲得単価)を考慮したROI試算(投資対効果のシミュレーション)を提示し、長期的な投資の妥当性を説明します。また、中間指標(KPI)(例:記事の検索順位、オーガニック流入数、MQL獲得数)を定例会議で定期的に報告し、施策が順調に進んでいることを示し続けましょう。

【まとめ】SEO記事を、成果につながる「資産」にするために

BtoBマーケティングにおいて、SEO記事は「広告費に頼らない長期的な集客の資産」を築くために不可欠です。しかし、成果を出すためには、戦略的な企画・設計と、リソース不足を解消する体制構築が鍵となります。

まずは、この記事で紹介したSEO記事の企画・設計7ステップを参考に、自社の既存記事や今後の制作予定について棚卸しを行ってみてください。そして、最も優先度の高い記事から態度変容のゴールとCVにつながるキーワードを明確に設定し、制作を開始しましょう。

もし、貴社が「記事制作の戦略を見直したい」「専門家の支援を受けたい」「リソース不足を解消したい」といった課題をお持ちであれば、豊富な実績と体系化されたノウハウを持つ外部パートナーの活用も選択肢の一つです。

ferretソリューションでは、貴社のターゲットや事業特性に合わせたキーワード選定から構成案作成までを支援する記事初期戦略サービスや、品質の高い記事を安定的に提供する制作代行サービスをご用意しており、中堅企業のWebマーケティングの成功を支援します。

あわせて読みたい:BtoB企業のSEO対策は「戦略」が9割!リード獲得からMQL創出まで成果に直結する設計とは

ferretソリューションのサービス資料ダウンロードはこちら