コンテンツマーケティングとSEOはどちらが重要か?BtoBマーケで成果を出す戦略設計と実行ノウハウ

「コンテンツマーケティングに注力しているが、集客数が増えるだけで商談に繋がらない」「SEO記事の制作に多くの予算を割いているが、投資対効果(ROI)が見えない」

貴社がもし、3~5名程度の人員体制のマーケティングチームがあり、MA/SFAを導入済みであるにもかかわらず、このような課題を抱えているのなら、その原因は「戦略の不在」にあるかもしれません。

BtoBマーケティング担当者の皆様の多くは、コンテンツマーケティングが「戦略」であり、その中の「戦術」の一つが「SEO」であることをご存知かと思います。ただ、日々の業務で施策が多岐にわたる中では、初期の戦略設計を明確に保つことが難しくなることもあります。その結果、「コンテンツを作ること」や「SEOで上位表示すること」自体が目的になってしまうケースも少なくありません。

本記事では、ferretソリューションの2,000社以上のBtoBマーケティング支援実績に基づき、コンテンツマーケティングとSEOを「集客」と「成果」の両立に繋げるための本質的な戦略設計、具体的な実行手順、そしてリソース不足を解消する外部支援の活用方法を解説します。E-E-A-Tを強く意識し、貴社の実務に直結する専門的で体系化されたノウハウを提供します。

この記事の要点

コンテンツマーケティングは戦略であり、SEOは戦術という役割を再認識し、戦術の前に戦略の土台を固めることがBtoBの成果に直結します。

集客の前に、「初期戦略設計(ペルソナ、CJM、強みの明確化)」を再構築することが、場当たり的な施策を避け、投資対効果(ROI)を高める絶対条件です。

リソースやノウハウ不足を解消するためには、単なる制作代行ではなく、戦略設計から実行、営業連携まで伴走できる外部パートナーを選定することが成功の鍵です。

成果最大化のためには、「集客数」ではなく「事業貢献ROI」をKPIとし、営業部門からのフィードバックをコンテンツ改善に組み込む仕組み(営業連携)が不可欠です。

あわせて読みたい:[保存版] BtoBのリード獲得につながるコンテンツマーケティングの戦略設計から実行まで

目次[非表示]

BtoBマーケティング担当者の課題「なぜ「集客できているのに成果が出ないのか」

中〜高リテラシーのBtoBマーケティング担当者が最も陥りやすい課題は、「施策の実行力はあるのに、それが事業の成長に結びつかない」というジレンマです。この章では、その根本原因と、知識豊富な担当者層が特に注意すべき「戦術の罠」について考察します。

施策が「目的化」してしまう根本原因

マーケティング施策が「目的化」してしまう最大の原因は、施策の起点となる「初期戦略設計」が曖昧なことにあります。特に中堅・中小企業では、MA/SFAなどのツール導入や、コンテンツ制作の内製・外注が進んでいる一方で、それらの施策を貫く一貫した戦略が描けていないケースが多く見られます。

戦略不在の状態では、施策は「流行っているから」「競合がやっているから」という理由で採用されがちです。たとえば、Webサイトのアクセス数を増やすためのSEO対策は成果を上げるものの、獲得したリード(MQL)が営業部門にトスアップされても「確度が低い」と判断され、商談化率が低迷します。これは、獲得リードの定義(MQL定義)と営業が求める顧客像(BANT情報※)が、コンテンツ制作の段階で統一されていないためです。

※BANT(バント)情報=「この見込み客は本当に購入してくれそうか?」を判断するための4つのチェックポイント。予算はあるか(Budget)、決定権を持つ人か(Authority)、本当に必要としているか(Need)、いつ導入したいか(Timeframe)を確認することで、優先的にアプローチすべき顧客を見極められます。

知識豊富なマーケ担当者が陥りやすい「戦術の罠」

知識豊富なマーケティング担当者がつい陥りやすいのは、「細部にこだわりすぎて全体を見失う」という戦術の罠です。例えば、最新のGoogleコアアップデートに伴うSEOのアルゴリズム変更への対応や、特定のMAツールの新機能が出たので使いこなそうとするなど、専門性の高い情報に傾倒しすぎるあまり、肝心な「誰に、何を、どう伝えるか」というマーケティングコミュニケーション戦略の最適化が疎かになることがあります。

罠の具体例としては、以下の点が挙げられます。

最新SEOトレンドへの過度な追従: 細かなテクニカルSEOに時間を割きすぎて、肝心なユーザーの検索意図を満たす良質なコンテンツ制作の量や質がおろそかになる。

ツール依存: SFA/MAの機能や操作に詳しくなることに満足し、ツールが生み出すデータを「戦略改善」に活用する視点が欠けてしまう。

部分最適の実行: コンテンツ制作部門は「検索順位」、広告部門は「CPA」といった、部門ごとのKPI最適化に終始し、事業部全体での「受注貢献」という最終ゴールから目線が離れてしまう。

こうした罠を回避するためには、常に施策と最終的な事業成果との接続(アトリビューション)を意識し、一歩引いた視点から戦略全体を俯瞰する習慣が求められます。

コンテンツマーケティングとSEOの本質的な違いと役割

コンテンツマーケティングとSEOの関係性を正しく理解することは、BtoBマーケティングにおける「集客」と「成果」の乖離を解消するためのスタート地点です。この章では、両者の本質的な役割と、BtoB特有のカスタマージャーニーにおける接続方法を明確にします。

コンテンツマーケティングは「戦略」であり、SEOは「手段」である

コンテンツマーケティングとは、「見込み顧客や既存顧客の課題解決に役立つ一貫した情報を提供し、その行動変容を通じて最終的な収益につながる行動を促す」という、広範なマーケティング戦略全体を指します。顧客の認知段階から購買、導入後のサポートまで、全ての接点におけるコンテンツ活用を含みます。

対して、SEO(Search Engine Optimization)は、このコンテンツ戦略で作成したコンテンツを、「検索エンジン経由でターゲットに届ける」ための戦術・手段です。具体的には、検索キーワードの選定、Webサイトの構造最適化、E-E-A-T(専門性・権威性・信頼性・経験)の強化などを指します。

要素 | コンテンツマーケティング | SEO(Search Engine Optimization) |

本質 | 顧客を育成し、関係性を築くための戦略 | 検索エンジンを介してコンテンツを届ける戦術・手段 |

目的 | リード獲得、ナーチャリング、受注貢献、LTV向上 | 検索順位の向上、オーガニックトラフィックの最大化 |

KPI | MQL数、商談化率、受注貢献ROI、顧客エンゲージメント | 検索順位、流入数、クリック率(CTR) |

ターゲット | 全ての購買プロセスにいる見込み顧客・既存顧客 | 検索行動を取っている潜在層・顕在層 |

BtoBマーケティングにおいて失敗するパターンは、「SEO」という手段を目的とし、検索ボリュームだけを追って、最終的に商談に繋がらないコンテンツ(集客のための集客)を量産してしまうことです。

いくらSEO対策で狙ったキーワードが上位表示されても、そのキーワードで検索する見込み顧客のニーズが自社とずれていたり、「将来的に購買につながり得ない」顧客を集めてしまっては、元も子もありません。

BtoBにおけるSEOの役割:カスタマージャーニーとの接続

BtoBの購買プロセスは複雑で長期にわたるため、SEOは各フェーズで非常に重要な役割を担います。単に「検索順位を上げる」だけでなく、「顧客がそのキーワードで何を解決したいのか」という検索意図を正確に捉え、コンテンツを接続させることが重要です。

購買フェーズ | 検索意図(キーワード種別) | SEOコンテンツの役割(目標) |

認知/課題顕在化前 | 業界動向、業務知識、漠然とした課題解決(Knowクエリ) | 顧客の潜在的な課題を顕在化させ、自社サイトへの導線を作る |

課題解決/検討 | 課題+解決策、具体的なノウハウ、MAツール 比較(Do/Compareクエリ) | 課題解決の手順を提供し、ホワイトペーパーなどへのCVを促進する |

比較/検討後期 | 製品名+価格、導入事例、〇〇ソリューション 代行(Buyクエリ) | 製品の優位性を伝え、商談やサービス資料請求といったMQL獲得に直結させる |

ferretソリューションでは、SEO記事の制作において、ただ上位表示を目指すだけでなく、13,000記事以上の制作実績から培ったノウハウに基づき、各キーワードがどの購買フェーズに位置するかを定義し、その後のナーチャリングコンテンツ(ホワイトペーパー、事例)へ適切に誘導するCTA設計を最重要視しています。

マーケの要である「初期戦略」の再構築方法

施策の「目的化」を脱し、事業貢献に直結するマーケティングを実現するためには、「初期戦略設計」の再構築が不可欠です。この戦略が曖昧な状態で施策を進めることは、羅針盤なしに大海原を航海するようなものであり、資源(リソース、予算)の浪費につながります。

STEP 1:事業の土台となる「ターゲット・強み」の明確化

BtoBマーケティングのすべての施策は、この「土台作り」の上に成り立ちます。ferretソリューションの体系化されたノウハウ(ferret BtoBグロースステップ)でも、まず「BtoBマーケの土台を作る」としてこのステップを最重要視しています。

このSTEP 1で解決すべき課題は以下の3点です。

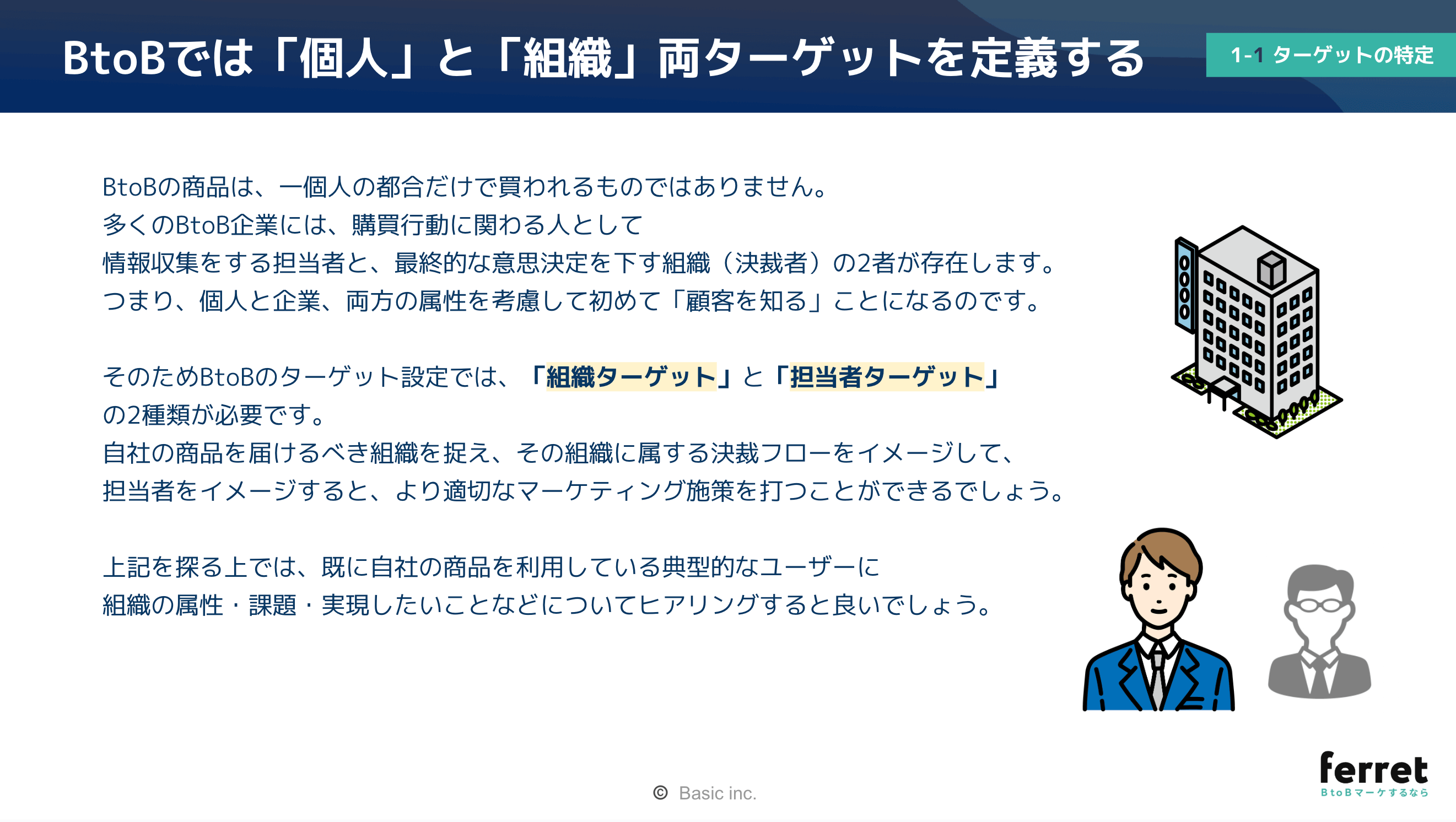

ターゲット(ペルソナ)の再定義: 企業の業種・規模だけでなく、決裁プロセスに関わる人物像(購買関与者)を明確にします。特にBtoBでは、担当者(ユーザー)だけでなく、経営層(決裁者)、情報システム部門(導入責任者)など、複数のペルソナが存在します。

BANT情報と課題の紐付け: 営業部門と連携し、ターゲット企業のBudget(予算)、Authority(決裁権)、Needs(ニーズ)、Timeframe(導入時期)といったBANT情報を収集・整理します。これにより、マーケティングが獲得すべき「質の高いリード」の定義が明確になります。

自社の「強み」の明確化: 3C分析(Customer, Competitor, Company)に基づき、競合他社にはない「顧客課題につながる独自の優位性」を整理します。これがWebサイトやコンテンツの根幹となる訴求メッセージとなります。

この初期戦略設計の段階で、事業責任者、マーケティング、営業の三者が同じ認識を持つことが、後の施策のブレを防ぐ唯一の方法です。

マーケと営業の壁を壊す「KPIの統一」と「BANT情報の活用」

多くのBtoB企業で、マーケティング部門が「リード獲得数(CPA)」、営業部門が「受注率」をKPIとするなど、目標が分断されています。しかし、事業貢献を最大化するためには、LTV(顧客生涯価値)や受注貢献ROIといった、事業部横断で共通目標を持つKPIに統一することが不可欠です。

KPI統一の具体例:

マーケティング部門: MQL数に加え、MQL化率、商談化率、および受注貢献額を追う。

営業部門(IS/FS): 受注率に加え、マーケティング経由リードの受注率を追う。

KPIの統一と並行して、営業部門から得られるBANT情報(特にNeedsとAuthority)をコンテンツ戦略に活かすプロセスを構築します。

Needs(ニーズ): 営業がヒアリングした顧客の「本当の悩み」や「導入の決め手」をコンテンツテーマに反映します。

Authority(決裁権): 決裁者に向けたROI試算のホワイトペーパーや、導入後の失敗事例とその回避策など、説得材料となるコンテンツを優先的に制作します。

これにより、「集客できたが確度が低い」というミスマッチを防ぎ、質の高いMQLを安定的に供給する体制が構築されます。

実際に弊社ferretのマーケティング部では、「顧客の声プロジェクト」という社内プロジェクトを立ち上げました。

このプロジェクトでは、セールス部門やカスタマーサクセス部門のメンバーに、マーケティング部門が直接ヒアリングを実施。お客様が抱える課題や、その解決に必要なコンテンツについて深く理解することを目指しました。

集めた情報をもとに、顧客の悩みに答えるコンテンツを制作。記事、ホワイトペーパー、セミナー、事例紹介など、さまざまなチャネルで展開したところ、コンテンツのCV数が大きく増加という成果につながりました。

リード育成(ナーチャリング)に効くコンテンツマップ設計

SEOによる集客(認知〜課題解決)が成功しても、すぐに商談に繋がるリードは全体の数%に過ぎません。残りの潜在顧客をMQLへと育成(ナーチャリング)するために、カスタマージャーニーと連動したコンテンツマップが必要です。

リード育成に効くコンテンツは、主に以下の3種類です。

コンテンツの種類 | 目的 | ターゲットのフェーズ |

課題解決型WP | 課題解決のノウハウを提供し、専門性と信頼性を訴求する | 課題顕在化、情報収集期 |

比較検討型WP | 自社ソリューションの優位性を他社比較やROI視点で伝える | 検討期、比較期 |

導入事例 | ターゲットと類似した企業の成功体験を通じて、不安を解消する | 最終検討期、決裁直前 |

リソース・ノウハウ不足を解消する「外部支援」の活用戦略

少人数のマーケティング体制(3〜5名)で、戦略設計から施策実行、成果測定までを高い品質で回し続けることは困難です。「リソース・ノウハウ不足」という課題を抱える中堅企業にとって、外部パートナーの活用は避けて通れない戦略の一つです。

内製と外注の最適な判断軸は「コア業務か」「リソースの逼迫度合い」で決める

内製と外注を判断する際の基準は、自社が行うべき「コア業務かどうか」と「リソースの逼迫度合い」です。闇雲に全てのマーケ業務を外部に任せるのではなく、中長期的に自社にノウハウを蓄積すべき中核業務(戦略設計、営業連携)と、工数不足を補完すべき業務(制作、運用)を明確に分けます。

評価軸 | 内製のメリット | 外注(外部支援)のメリット | 判断基準(外注すべき点) |

ノウハウ | 顧客の生の声、事業理解度の高さ | 2,000社以上の実績に基づく体系化されたノウハウ | ノウハウが社内にない、もしくは属人化している |

リソース | 柔軟な工数調整 | 必要な専門人材を必要な期間だけ確保可能 | マーケ担当が戦略と実行を兼任し、工数が逼迫している |

スピード | 意思決定の速さ | 戦略策定から実行まで、早期にPDCAを回せる | 競合優位性を築くための立ち上げスピードが求められる |

コスト | 人件費として固定化 | 成果に応じた変動費として計上可能 | 成果が見込めない施策に投資し、ROIが低下している |

成果を最大化するPDCAサイクルの回し方と営業連携

コンテンツマーケティングとSEOが「ただの集客」で終わらず、「事業成果」に直結するためには、戦略に基づいたPDCAサイクルを回し、特に営業部門との連携を深めることが不可欠です。

追いかけるKPIが「集客数」から「事業貢献ROI」へ

マーケティング部門が「集客数」や「CPA(広告費)」のみを追う段階から脱却し、「事業貢献ROI」へとKPIを進化させることが、経営層への予算説明や、施策の優先順位付けの精度を高めます。

KPIを進化させるためのステップは以下の通りです。

MQL化率の計測: 獲得したリード(集客数)のうち、営業にトスアップできる質の高いリード(MQL)に転換した割合を追います。コンテンツの質が適切かを判断する重要な指標です。

商談化率の計測: MQLがインサイドセールス(IS)やフィールドセールス(FS)によって商談に繋がった割合を計測します。ここが低い場合、MQLの定義やトスアップ情報に問題がある可能性が高いです。

受注貢献ROIの算出: マーケティング施策が起点となって獲得した受注額全体から、マーケティングコストを差し引いたROIを算出します。

これらの指標を正確に追うためには、MA/SFAツールを連携させ、リードがどのコンテンツから流入し、どのような行動を経て受注に至ったかを可視化するアトリビューション分析の体制が不可欠です。ferretソリューションでは、ツールの運用支援を通じて、このデータに基づいたPDCA実行を支援しています。

シナリオもスコアリングも不要で簡単に使えるMA「ferret One for MA」のサービスサイトはこちら

リード獲得をWebサイトから実施可能なノーコードCMS「ferret One」のサービスサイトはこちら

営業(IS/FS)からのフィードバックをコンテンツに活かすプロセス

マーケティングの最終的な目標は、マーケ指標だけの達成ではなく、営業部門の受注に貢献することです。そのためには、営業活動を「ブラックボックス状態」のままで放置せず、積極的に連携を深めることが重要です。

営業連携で最も価値が高いのは、商談の現場で得られる「顧客の生の声」、特に「失注理由」と「導入の決め手」のフィードバックです。

収集すべきフィードバック | コンテンツへの活かし方 |

失注理由(競合、価格、決裁権) | 競合比較コンテンツでの優位性の強調、価格ページのFAQ拡充、決裁者向けのROI試算WP作成 |

導入の決め手(顧客のBANT情報) | 既存コンテンツの訴求を顧客のニーズに合わせリライト、導入事例のテーマ選定 |

営業が提案で困った点 | 営業が使いやすい「提案用コンテンツ」(資料、動画)の提供 |

このフィードバックをコンテンツ制作に活かすためのプロセスは、以下の通りです。

月次での営業/マーケ合同ミーティング: MQL化率、商談化率を共有し、失注要因としてよく発生するケースについて共有・ディスカッションします。

フィードバックの仕組み構築: 営業がMA/SFA上で「リードの確度」「提案に役立ったコンテンツ」をBANT情報と併せて入力する仕組みを作ります。特に、どのチャネルやどのコンテンツに触れたかによって商談率が異なるケースがありますので、必ず「どこ経由のCVだったのか」は確認するようにします。

コンテンツ制作の優先度付け: 営業のフィードバックに基づき、失注を回避し、提案を後押しするコンテンツ(例:導入事例、WP)の制作を最優先で実施します。

この営業連携の仕組みこそが、集客から成果までのサイクルを最も早く回すための、中堅企業における再現性の高い成功パターンです。

少人数体制でも再現可能なPDCA運用フロー

少人数体制でPDCAを回すには、「誰が、何を、どの頻度で」実行するかの役割分担と、工数を削減できる外部支援の活用が必須です。

役割 | 担当者(目安) | 主なミッションと実行頻度 |

戦略統括者(リーダー) | 1名 | 戦略設計の進捗管理、営業との連携、KPIの全体管理(週次/月次) |

データ分析・運用 | 1名(MA/SFA運用) | MA/SFAのデータ分析、KPIレポート作成、メール・EFO改善(週次/随時) |

コンテンツ制作 | 1〜3名(内製+外部代行) | SEO記事、WP、事例の制作・入稿(月間目標に基づき実行) |

この体制において重要なのは、「戦略統括者」が営業連携とKPI全体像の把握に集中できる環境を整えることです。

制作工数の補完: SEO記事やホワイトペーパー制作といった、工数がかかり専門性が求められる部分は、適切な外部パートナーによる制作代行や常駐支援等を活用し補完します。

データ分析の効率化: MA/SFAの自動レポート機能や、外部ツールを活用し、データを「集める」作業を最小限にし、分析と改善の考察に時間を割きます。

PDCAは、「戦略レベル(四半期に1回)」と「戦術レベル(月次・週次)」で頻度を分け、特に営業連携に基づくフィードバックは、最短でコンテンツ改善に結びつけるよう機動的に運用します。

【まとめ】戦略なきコンテンツマーケティングが、失敗につながる

コンテンツマーケティングは「戦略」であり、SEOは「手段」です。

手段を枝葉の細かい部分まで見ていくあまり、手段が目的化しないように気をつけることが重要です。

特に中堅・中小規模のBtoB企業において、「施策は打っているが成果に満足できない」という課題の多くは、この「初期戦略設計(ペルソナ、CJM、KPIの統一)」の甘さに起因しています。集客のためのコンテンツ制作に終始するのではなく、営業連携まで見据えた一気通貫の戦略を持つことが、MQL化率・商談化率の向上に不可欠です。

自社のリソースやノウハウに不足を感じる場合、外部パートナーの活用は有効な選択肢となります。その際は、単なる制作代行ではなく、「戦略設計」から「実行支援」、さらには営業連携まで伴走できるパートナーを選定することが重要です。

もし、貴社が「戦略の描き方に課題がある」「少人数体制でリソースやノウハウが足りない」と感じているなら、2,000社以上のBtoBマーケティング支援実績を持つferretソリューションの体系化されたノウハウがお役立ちできます。BtoBマーケティング全体を見渡す戦略設計から、SEO記事制作(13,000記事以上の制作実績)、ホワイトペーパー、導入事例制作、さらには常駐による実行支援まで、必要な部分をどこからでも補完し、事業成長の土台を共に構築します。

BtoBマーケティングの戦略設計から施策実行まで、プロの支援を受けたい方は、

無料で壁打ち相談会を実施しています。ぜひお気軽にferretソリューションまでご相談くださいませ。